Article NICE MATIN: Publié le

Vous êtes né… Le 24 avril 1946 à la clinique Sainte-Croix. Nous habitions au 13 rue de la République – qui est devenue depuis une avenue. Mon père, André, était issu d’une famille de Belvédère dans la vallée de la Vésubie. Il était boucher dans le Vieux-Nice. Ici, d’ailleurs, je suis toujours connu comme « le fils du boucher ». Ma mère, Marie-Thérèse, lui donnait un coup de main au magasin. Elle faisait aussi pas mal de bénévolat. Notamment au sein de l’association des chauffeurs de taxi. C’était pratique parce que, lorsqu’on se baladait sur l’avenue de la Victoire (actuelle Jean-Médecin, NDLR), il y avait toujours une voiture pour nous ramener gratos à la maison !

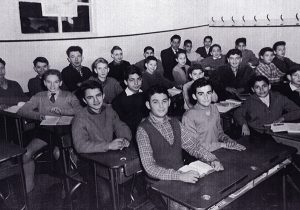

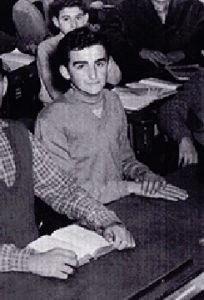

L’école ? D’abord le jardin d’enfants rue Ribotti, puis le pensionnat Saint-Joseph et

le lycée Sasserno.

C’était des institutions religieuses. A l’époque, ça voulait vraiment dire quelque chose : on faisait la prière avant les cours et la confession était très, très, très chaudement recommandée (rires).

Hervé Forneri alias Dick Rivers

Vos parents étaient croyants ? Ma mère surtout. J’ai fait tout le parcours : communion, confirmation… Avec le recul, je ne le regrette pas. ça m’a appris les bases du respect, de la politesse et de la bienséance. A Sasserno, j’avais un copain que j’ai aperçu l’autre jour à la télé sur LCI. Il est devenu maire. C’était quoi son nom, déjà ? Ah oui… Jean Leonetti !

Quel genre d’enfant étiez-vous ? Très sage… jusqu’à l’adolescence. J’étais très proche de ma mère. Elle venait me chercher le soir, à l’école, et comme elle adorait le cinéma autant que moi, on allait très souvent au Cineac sur l’avenue de la Victoire. Elle était vraiment très cool avec moi.

L’adolescence ? La mouche du rock’n’roll m’a piquée ! A la fin des années 50, l’American way of life a fait irruption sur la Côte d’Azur. Il y avait les films, bien sûr. Tous les garçons voulaient ressembler à James Dean dans La Fureur de vivre ou à Marlon Brando dans l’Equipée sauvage. Et à l’époque, il y avait encore la base militaire américaine de Villefranche-sur-Mer. Les gars avaient des chewing-gums, des blue-jeans… et ils écoutaient du rock’ n’ roll ! Du coup, les jeunes Niçois étaient aux avant-postes.

Le changement a été rapide ? Oh oui ! On a changé d’époque en un rien de temps. Les blousons noirs sont apparus. Il y avait la fameuse bande de la place Garibaldi. Comme j’avais la même chemise que leur chef – un grand balèze – il m’avait interdit de pénétrer sur son territoire. Embêtant, parce que c’était pile sur le chemin de l’école (rires). On a fini par devenir potes. Au bout d’un certain temps, je traînais avec eux. Je me souviens d’une descente à Antibes pour une baston… qui n’a finalement pas eu lieu, parce que la police nous attendait.

Et les études dans tout ça ? C’est devenu compliqué en troisième. Mon père, qui ne voulait pas que je dérape, m’a inscrit au cours Montaigne sur l’avenue de la Victoire. ça ne m’a pas beaucoup perturbé… parce que je faisais souvent l’école buissonnière ! Avec les copains, on se retrouvait au bord du Paillon qui n’avait pas encore été recouvert. Et surtout, on était à deux pas de notre nouveau temple : La Boîte à Musique.

C’était un magasin de disques ? C’était LE magasin de disques de l’avenue de la Victoire ! On y trouvait tous les imports américains. Surtout, on pouvait les écouter sur une grosse machine. Il y avait un pommeau, comme un récepteur de téléphone, que l’on se collait à l’oreille pour entendre les chansons. Ce jour-là, j’étais venu acheter les partitions du Gorille de Brassens – parce qu’on m’avait dit que c’était « pornographique ». J’ai croisé un copain qui m’a conseillé d’écouter « un truc nouveau au poste numéro 6 ». J’ai écouté. Et ma vie en a été bouleversée.

De quoi s’agissait-il ? Heartbreak Hotel. La version d’Elvis Presley. A partir de là, plus rien ne comptait pour moi. Sauf le rock’n’roll.

Vos parents ont pris ça comment ? Ma mère m’a toujours encouragé. La chanson Maman n’aime pas ma musique, que j’ai interprétée dans les années soixante-dix, était tout sauf autobiographique ! Avec mon père, en revanche, ça n’a pas été de la tarte. Quand j’ai eu l’occasion de « monter » à Paris avec les frères Roboly (1), il m’a laissé faire… persuadé qu’on allait se casser la gueule ! Même après que j’ai vendu un million de disques, il me proposait encore de me pistonner pour une place de traducteur à Nice.

Il vous arrive de regretter la ville de votre enfance ? Non. Je ne suis pas du genre nostalgique ! Ce qui me manque, parfois, c’est la socca de Chez Pipo. Mais mon épouse a récupéré l’essentiel : le carnet de recettes de ma mère. Les farcis, daubes, gnocchi et pissaladière, je les mange désormais chez moi… à Paris !

- Jean-Claude et Gérard avec lesquels Dick Rivers a fondé le groupe Les Chats sauvages.